今回ご紹介するのは、現在39歳で公務員の立石かおりさん(仮名)と、教育機関で働く1歳年下の健一さん(仮名)です。お二人には、4年以上の不妊治療の末、体外受精で生まれた現在1歳となるお子様がおり、かおりさんは育児休暇を取得中です。「胚盤胞が2つ残っているので、二人目の不妊治療にチャレンジしてみようと思っています」という言葉どおり、40歳を目前にして再度体外受精に臨もうとしているお二人に、お話を聞きました。

普通に避妊せずにしていたらできると思っていたが……

かおりさんが結婚したのは30歳を目前に控えたときでした。その当時は、年下の夫と夫婦二人の時間を楽しみたいという漠然とした思いがあったそうです。

「子どもがほしくなって、積極的に子作りをすれば、妊娠するだろうと思っていましたから」と当時を振り返るかおりさん。その言葉どおり、東京で暮らしていた立石さん夫婦は、積極的に妊活をすることはありませんでした。

しばらくして、健一さんの転職を機に、関西にある人口数万人規模の小さな港町に移住しました。幸い、かおりさんも移住先での仕事をすんなりと見つけることができました。

夫婦二人の時間も十分に楽しんだこと、移住先の仕事も落ち着いてきたこと、東京に比べて田舎は住環境がよいことなどから、立石さん夫婦は「そろそろ作ろうか」と、妊活に取り組み始めました。

「まわりでも、結婚して半年くらいしたら『子どもができた』っていう話を聞くじゃないですか。だから、普通に避妊せずにしていたらできるかなと思っていたんですが、なかなかできませんでした」

夫婦ともにフルタイムで働いていることもあり、「ストレスもあるのではないか」とあまり気にしていなかったようですが、1年が経ち、2年が経ち、3年が経とうとしていた頃に、さすがにこれはおかしいぞと思い始め、「少し遠いけど、隣町によい病院があるよ」と紹介されたことをきっかけに、産婦人科医院に行ってみたと話します。

「それまでも自分なりにタイミングを計っていたんですが、そこの病院でもタイミングを見てもらいました」

ただ、通うのに1時間近くかかり、仕事をしながらだと定期的に通うのが難しく中途半端な感じだったそうです。さらに、その産婦人科医院は主に妊婦を診るところで、経産婦からの評判は高かった一方で、不妊治療にはあまり積極的ではありませんでした。

「しばらくして自分で調べたら、卵管造影というものがあることがわかったので、先生に聞いてみたら『できるよ』と。男性側の不妊の話も先生からではなく、看護師さんとの雑談の中で出てきました」

さっそく健一さんは、精液検査を受けます。すると数と運動量の両方が少ないことがわかりました。原因は静脈瘤と診断され、手術のために車で2時間近くかかる最寄りの中核都市の病院を紹介してもらいました。

「手術をすれば自然妊娠できるだろうって言われていましたが、結局改善されなかったんです」

*写真はイメージであり、本文の登場人物とは関係ありません。

*写真はイメージであり、本文の登場人物とは関係ありません。

不妊治療中の夫の態度に疑問を感じ、話し合いを行った

そこで立石さん夫婦は、インターネットで不妊治療を専門に行う病院を探し、そこに通うことにしました。それまでの経過を話すと、一通りの検査をした後、次のステップということで、人工授精を行いました。

「遠心分離などの工夫を凝らして、半年ほどの間に、6回くらい人工授精にチャレンジしました」

そのときかおりさんは、すでに36歳になっていて、焦りも出始めていたこともあり、自分ばかりが病院に通っている状況に対して、健一さんに疑問を呈したことがあったと言います。

「“あなたのせいなのに”みたいなことは一切言ったこともないし、実際にそんなふうにも思っていませんでした。でも、人工授精をするとなると、頻繁に病院に通わないといけない。それなのに夫は『仕事があるから』と寄り添ってくれる気配がまったくなかった」とかおりさん。

以前、『仕事の都合がつかなければ、私一人で治療に行くから』という話をしたこともあったそうですが、かおりさん自身も仕事をしながら何とか都合をつけて通院していました。

自分だけが通院を続ける日々。日によっては通院後の夜遅くに帰宅しても、まだ夫が仕事から帰ってきていないということもありました。加えて、治療自体も、痛みを伴うものもあります。ある日、とうとう堪忍袋の緒が切れたかおりさんは、夕飯のときに次のように切り出したと言います。

「『子どもがほしいというのは二人の話。それなのに、あなたはまったく協力する様子が見られないのだけれど、実際にはどう思っているの?』と言いました」

その話し合いで、健一さんは大きく変わりました。生活の中で、いま優先すべきは仕事ではなく、夫婦のことだと考え方を改め、「実際に助けになるかどうかはわからないが、最大限に妻に寄り添い、自分にできることをしようと決心した」そうです。

しかし、その病院での人工授精ではうまくいかず、より高度な治療ができる大都市にある病院を紹介されました。自宅からの距離はさらに遠くなりますが、健一さんが「最大限に協力する」という姿勢を見せていたことから、かおりさんは通う決断をしました。

3度の体外受精の末、第一子を無事に出産

そこでは体外受精をすることになりました。しかし、1度目の体外受精は11週目で流産。そのとき仕事は繁忙期に入っていましたが、理解ある上司が機転を利かしてくれ、1週間の休みをもらうことができました。

その当時の職場の雰囲気について、かおりさんはこのようにも言います。

「上司はもちろん、女性の同僚もみんな知っていたと思います。直接的に言葉で言うわけではないけれど、みんな応援してくれる感じで、夜に会議があるようなときも、『帰っても大丈夫ですよ』と声をかけてくれることもありました」

心を入れ替え、実際に病院への付き添いの回数も増えていた健一さんは、この一度目の流産のあと、かおりさんに対して自分の気持を伝えたそうです。

「子どもがほしいのは確かだけれど、かおり自身の心身のほうが大事だと思っている。だから治療をやめて、体を休めるのはどうか。大変な思いを続けるくらいなら、子どもはいなくてもいい」

その言葉に励まされたかおりさんは、「夫婦で働いているから金銭的には余裕はある。まだ30代だし、もう少し私はやってみたい」と答え、二度目の体外受精を実施。夫婦で覚悟を決めて臨みましたがうまく着床せず。3度目の挑戦でようやく着床、妊娠し、無事に出産することができました。

健一さんは、「子どもを授かったことには本当に感謝しかない」と話す一方で、途中まで妻に精神的、肉体的に負担をかけていることに気付けなかったことを非常に後悔しています。そして、不妊治療を通して、あらためて妻の大切さを感じ、夫婦が何を大切にして生きていくかを考える、良い機会にもなったとも言います。

健一さんはこうも続けます。

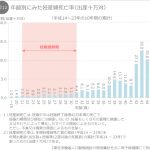

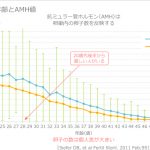

「特に知識不足は問題。社会的に晩婚化は避けることができない現代においては、男性、女性ともに子供を望む望まない関係なく、不妊に関する知識を持っておくことが必要だと思います」

*写真はイメージであり、本文の登場人物とは関係ありません。

*写真はイメージであり、本文の登場人物とは関係ありません。

「二人目の不妊治療」に臨むにあたり立石さん夫婦が行ったこと

こうした一人目の不妊治療を経たからこそ、二人目の不妊治療に臨むにあたっては、話し合いを行い、そのうえで生活環境を変えたと言います。

健一さんはかおりさんに、「確かに二人目もほしいけれど、いちばん大事なのはかおりの体。だから、かおりの思いを尊重したい」と自分の素直な気持ちを伝えました。一方でかおりさんは、「まだぎりぎり30代。一人目のときの採卵での凍結胚もあるし、二人目の不妊治療に臨もうと思う」と決意を表明しました。

一人目の不妊治療を始めた当初、病院が遠かったこと、仕事が忙しかったことを理由に、中途半端な治療をだらだらと続けてしまった過去を教訓に、二人目の不妊治療にあたっては、きちんと環境を整えようと考えました。

具体的には、これまでは賃貸住宅に住んでいましたが、不妊治療にかかる費用や育休が長引くことで減る世帯年収のことを考慮し、「そんなに大きな家ではないし、義両親は高齢でもあるので、期間限定での居候ですけどね」とかおりさんは前置きをしたうえで、夫の実家に居候させてもらうことしました。

職場や病院からは遠くなってしまうものの、不妊治療中の緊急事態には、幼い上の子を預けることも視野に入れているのだと言います。

これらの決断の背景には、健一さんの態度の変化もあります。

健一さんの職場の雰囲気は旧態依然としており、育休や時短勤務への理解はあまりないそうですが、「だからこそ自分が育休を取って環境を変えたい」という発言が出たことがありました。かおりさん自身、「子どもは本当にかわいいけれど、どちらかといえば自分は仕事のほうが合っている」と考えており、「育児を変わってもらえるものならば、歓迎です」と笑って話しますが、そうした健一さんの態度の変化が、二人目の不妊治療への後押しになっているのは間違いないようです。